『天界の美姫』復刻より6年。ついに新たなる神風隊長復刻なる。

『天界の美姫』復刻より6年。ついに新たなる神風隊長復刻なる。最強の宿敵“暗闇隊長”とは何者か?

江戸門 晴美 著

南 要 復刻

2001年8月12日発行

『天界の美姫』復刻より6年。ついに新たなる神風隊長復刻なる。

『天界の美姫』復刻より6年。ついに新たなる神風隊長復刻なる。

最強の宿敵“暗闇隊長”とは何者か?

立ち読み版

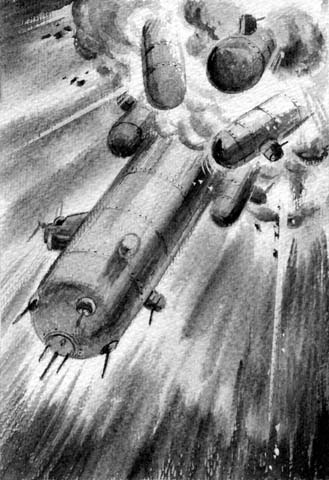

まばゆいばかりの噴射の光芒を引きながら、そのロケットは、空間を切り裂くように進んでいた。太陽系の何処にでもある様な古ぼけた中型の貨物ロケットだ。だが、よく見れば、その船体の表面には、貨物ロケットには似つかわしくない大型の力線砲の砲塔が幾つも顔を出しており、その要所々々には分厚い装甲板が打ち付けられていた。ロケットは補助用も含めた船尾の全噴射管を全開にし、狂った様に加速を続けていた。

その貨物ロケットの後方には、これも又、長い炎を噴き出し、全速力で飛行する三隻のロケット艇の姿があった。こちらは先を行くロケットよりもずっと小型で、洗練された流線型をしており、速度も先を行くロケットよりも数段勝っている様で、貨物ロケットとの距離は、徐々に狭まりつつあった。銀色に輝くその船体には、赤と白の流星の印がくっきりと描かれている。それこそは太陽系の宇宙空間の治安を守る遊星巡査局の印であった。

「お頭、駄目だ。奴等しつこく追っかけてきやす。随分と差を縮めてきやがった。」

先を行く貨物ロケットの船橋の中で、後方潜望鏡を覗いていた火星人が叫んだ。船橋の天井にある電幕には、ぐんぐんと迫ってくる三隻の巡視ロケット艇の姿が映し出されていた。

「振り切れ!何が何でも振り切るんだ!」

船橋の中央の船長席にどしりと座っているよく肥えた禿げ頭の地球人が、その顔にある大きな傷を引き攣らせて、吠える様に叫んだ。男はその太い体に、豪華な刺繍を施した合成絹の長衣をはおり、全身を金、銀、宝石で造られた腕輪、耳輪、指輪等で飾り立てていた。その猪首からは錦の御守り袋が、金の鎖でぶら下げられている。

「とっ捕まってみろ!全員、良くて一生『奪衣婆』(復刻者註:冥王星の架空の衛星の名前。太陽系刑務所があるという設定になっている)の監獄暮らし、十中八九は、この世と永遠におさらばだぞ!」

船橋中をねめまわし、大声で怒鳴り散らす男の隣では、半裸の、これも全身を宝飾品で飾り立てた、痩せぎすの金星人の女が、ぶるぶるとその身を震わしていた。

「畜生め!この飛天の夜叉五郎様ともあろう者が、あんな囮にひっかかっちまうとはな…。」

男は苦虫を噛みつぶした様に呟き、無意識のうちに、首から下げた御守り袋を、その太い指で撫で摩っていた。

実はこの貨物ロケットは、この男、飛天の夜叉五郎が率いる天空賊の船なのだ。天空賊とは宇宙ロケットを襲う、言わば宇宙時代の海賊である。今日も今日とて獲物のロケット船を捜していた夜叉五郎は、折よく手頃な旅客ロケット船を見つけたのであるが、事もあろうにそれは天空賊退治の為に遊星巡査局の仕掛けた囮だったのである。それと気が付いた時は既に遅し、夜叉五郎は、逆に巡視ロケット隊の追撃を受ける羽目となったのである。

「巡視ロケット、更に接近!」

船橋の中は、出力を最大にあげている敷島機関の唸りが振動となって響き渡り、その余りの加速の凄まじさに船体の肋材が不気味に軋んだ。その悪魔の悲鳴にも似た軋みが聞こえる度に、夜叉五郎の隣の金星人の女は更にその身を竦ませた。

「なあに大丈夫って事よ。この飛天の夜叉五郎様が、腰抜け巡査どもなんぞに捕まるわきゃあ無ぇ。」

夜叉五郎は女の肩に手を回し笑い掛けたが、内心穏やかで無いのは、その大きな手が、じっとりと汗に塗れているので判った。空いているもう一方の手は、しきりと首から掛けた御守り袋に触っている。

「前方を行く天空賊に告ぐ。天空賊に告ぐ。」

突如、画像通信機から声が響いた。追い付きつつある巡視ロケットが、強力な電波を使って、無理矢理に通信回線へと割り込んで来たのである。画像通信機の電幕に、口髭を生やした制服、制帽姿の遊星巡査の姿が現われた。

「直ちに加速を止め、大人しく停船せよ。さもなくば撃破する事も已むを得ず。」

張り詰めた船橋内に、妙に冷静な巡査の声が響く。

「繰り返す。停船せねば、撃破する事も已むを得ず。」

「おのれ小生意気な官憲め!」

夜叉五郎が吠えながら立ち上がり、電気伝声管に向けて叫んだ。

「砲手!構う事ぁ無え。一つ返事をしてやんな!」

天空賊のロケット船の力線砲塔から、後方の巡視ロケットめがけて破壊力線が放たれた。が、砲手が高速な相手を捉えきれなかったのか、力線は巡視ロケットの脇をすり抜けた。

「この馬鹿野郎!何処に眼ん玉つけてやがる。」

夜叉五郎が叫んだその途端、船体が大きく揺れ、ドオンという不気味な音が辺りを震わした。と、同時に船内に非常電鈴が鳴り響いた。

「こ、こちら機関室!主噴射菅に力線命中!半分ほど吹っ飛ばされました!」

慌て上擦ったた声が電気伝声管から響いた。攻撃を受けた巡視ロケットが反撃を開始したのだ。もう一度、爆発音が轟き、船体が大きく揺れた。

「第三砲塔に命中!内部に火災発生!」

更に爆発と揺れが続き、船橋内は、瞬く間に修羅場と化した。

「気密扉を閉鎖しろ!何?まだ生きている奴がいる?構うんじゃねえ!そんなもの気にかけてたらこちとらもまとめてお陀仏だ!」

「噴射菅の修理は出来ねえのか!」

「駄目でさあ、とても手が付けられやせん。推力がずんずんと落ちてます。」

「機動用噴射菅、第七、八、九使用不能!第二砲塔も駄目です。」

「巡視艇、ますます接近!奴等の牽引力線の射程に入りますぜ!」

電鈴が休む間も無く鳴り続け、船橋内を色々な声が飛んだ。それはどれ一つとて、この船の最期を意味しないものは無かった。と、一際大きな爆発と揺れが船体を襲った。船橋内の灯火がすっと消え、蓄電池による薄暗い非常灯へと切り替わった。

「機関室に命中!動力停止!」

「機関室応答無し」

「お、お頭あ」

操縦桿を握る片目の地球人がたまらずに泣きそうな声を震わせた。

「相手は最新型の巡視ロケットが三隻。このままじゃあとてもかないっこありやせん。ここは一つ…。」

「そ、そうですぜ、お頭。下手に逆らって印象を悪くしちまうよりゃあ、降参しちまった方が良かあありませんか?もしかしたらお上にも御慈悲ってえもんがあるかもしれませんぜ。」

副操縦席の天王星人も怯えながら同調した。

「馬鹿野郎!てめえらそれでも、泣く子も黙る天空賊『飛天夜叉』の面々か!どいつもこいつも頼りねえ。天空賊に降参なんぞという言葉はねえんだ。星屑となって真空の中に消えていく、それが天空賊の死に様って奴よ!」

「で、ですが…。」

「やかましい!四の五の言う奴あ、俺がこの場で地獄の一丁目に送ってくれるわ!」

夜叉五郎は腰の力線ピストルを引き抜くと、操縦士達にその筒先を向けた。船橋内のざわめきが一瞬消えた。先程まで狂ったように唸っていた敷島機関の唸りも、非常を知らせていた電鈴も黙ったままだ。

「天空賊船に告ぐ。直ちに降伏せよ。最早、お前達に勝ち目は無い。降伏すれば生命だけは保証する。繰り返す…。」

電幕の中の巡査が勝ち誇った様に言った。

「野郎!黙りやがれ!」

激怒した夜叉五郎は力線ピストルを通信機へと向けた。通信士が慌てて席から飛び退く。と、画像通信機から聞こえて来ていた巡査の声が急に雑音でかき消され、電幕の画像が乱れ始めた。

「おや?」

夜叉五郎は力線ピストルを降ろした。やがて、電幕が暗くなり、雑音も止み、画像通信機は完全に沈黙した。

「この根性悪の通信機めが!」

夜叉五郎が喚きながら通信機の前に詰め寄ると、通信機から、それに合わせた様に、再び、声が聞こえ始めた。が、通信機から流れて来た声は、先程までの巡査の声とはまるで違っていた。

「ふっふっふっふっふっふ。」

それは少し鼻に掛かった様な、他人を嘲笑するかの様な、男の笑い声であった。夜叉五郎はぎょっとしてその場に立ち止まった。その笑い声には、百戦練磨の天空賊である夜叉五郎でさえ、背筋に冷たい物が走る程の不気味さがあった。

「ふっふっふっふっふっ。随分とお困りの様ですな。」

通信機からの声はさも楽しそうだった。

「太陽系に悪名高き『飛天の夜叉五郎』も、最早、手も足もでぬ様で。」

「な、何だとお!」

嘲笑されて、夜叉五郎が怒りの声をあげた。が、通信機の男は、そんな事が判っているのやらどうやら、平然と言葉を続けた。

「助けてさしあげましょう…。」

「へっ!?」

意外な言葉に夜叉五郎は驚いた。更に男の声は続いた。

「助けてさしあげると言っておるのです。さあ、これから面白い見世物が始まりますよ。ごゆっくり御見物の程を。では、又、後程。」

男の声はそう言うと途絶えた。夜叉五郎達は、狐に摘まれた様に、黙りこくった通信機を見つめた。

「嗚呼!?」

「嗚呼!?」

叫び声をあげたのは、金星人の女であった。その声に驚いた夜叉五郎達が振り返った時、天井の電幕が急に明るく輝いた。見れば、電幕の画面一杯に巨大な火球が広がっていた。何かの爆発だ。広がった火球は急速に消えた。その後に見えるのは、八方に飛び散る細かい金属の破片と、慌てて進路を変えようとする二隻の巡視ロケットの姿であった。どうやら爆発したのは、追ってきた三隻の巡視ロケットのうちの一隻らしい。

「何が起こりやがった!?」

夜叉五郎が言い終わらないうちに、又、一隻の巡視ロケットが、そして、間髪を入れずにもう一隻のロケットが火球と化した。目も眩むような閃光の後、電幕に映っているものは、漆黒の宇宙空間と何事も無かったように光る星々、それに吸い込まれる様に消えていく巡視ロケットの名残である細かい金属片だけであった。

余りの出来事に、夜叉五郎を始め、船橋内の誰一人、口を開く者は無かった。果たして、一体、何が起こったのか?誰一人判る者は居なかった。

「ふっふっふっふっふっ。」

通信機が再び、笑い声を立て始めた。その声に、一同ははっと我に返った。

「お気に召しましたかな?」

勝ち誇った様な男の声だ。

「これで貴方がたも一安心というわけだ。いや、お役に立てて非常に光栄です。」

確かに声の言う通り、眼前の危機は去った。しかし、夜叉五郎にとっては、追跡してくる巡視ロケットよりも、この男の声の方が、百倍も恐ろしく感じられた。夜叉五郎は通信機に向うと言った。

「いっ、一体、おめえは何者だ!」

「なあに、ちょっと貴方がたに用事のある者です。私達が決して、貴方方の敵では無い事は、今の一件でもおわかりでしょう?ほんの暫く、我々に御付き合い頂きたいだけなのです。おっと、ちょっとお気をつけた方がよろしい。」

男の言葉が終わると同時に、船体が前後に大きく揺れた。何人かはたまらず前へとつんのめった。機関を破壊され、慣性で進んでいた船体に急制動がかけられたのだ。

「牽引力線だ!強力な牽引力線に捉えられたんだ。」

操縦士が叫んだ。が、そうは判っていても機関を破壊されたこのロケットには、最早、為す術も無かった。船体は更に数度揺れた。揺れが収ると、通信機から又、男の声がした。

「右舷を見てみ給え。」

夜叉五郎達は、一斉に右舷の舷窓へと歩み寄った。

「ややっ!」

右舷の窓から、この船からすぐのところを平行して進んでいる一隻の小型ロケット艇が見えた。それは、今までに見たことも無い、細身の剣を思わせる流麗な形のロケット艇であった。全体は漆黒に塗られ、何処も識別用の印や番号は描かれていない。機関を停止しているらしく噴射炎も見えなければ、信号灯や船窓の明り一つさえ、その表面には見当たらなかった。まるで宇宙空間の闇が固まってロケット艇の形を為しているかの様だ。

黒いロケット艇はぐんぐんとこちらへと接近してきた。いや、そうでは無い。こちらの船が、黒いロケット艇の強力な牽引力線に捉えられ、引き寄せられているのだ。大きさなら数倍もあるこの天空賊のロケット船を、黒いロケット艇は自由自在に操つる事が出来るのだ。互いの舷側どおしが触れる寸前、ロケットの動きはぴたりと停まった。見れば、黒いロケット艇の側面から、これも真っ黒に塗られた密閉桟橋がするすると伸び始めた。やがて軽い振動が船内に伝わった。こちらのロケットの外部へと通ずる気密扉に密閉桟橋が密着したのだ。

「さあ、準備が出来た様なので、これからお会いしに行く事とします。なあに、別にそれほど難しい用件ではありませんよ。では、後程。」

通信機の男の声はそういうと切れた。

夜叉五郎のロケットが黒いロケットに捕捉されたのと調度、同じ頃の事。そこから数十万粁離れた宇宙空間を進む一隻の小型ロケット艇があった。涙の粒を引き伸ばした様な独特の形をしたロケットだ。

「星の煌めえく、宇宙の前線。広がるしじまあの大海にい、と来たもんだ。」

そのロケットの操縦席に座った男は随分と楽しそうに、調子外れの鼻歌を口ずさんでいた。ロケット艇は自動操縦にしてあるらしく、男は操縦桿から手を離し、両足を計器盤の上へと投げ出していた。

「嬉しいねえ。穴堀作業も一段落。楽しい月のお家へ一直線とくらあ。」

男の隣の副操縦席には身の丈七尺にも及ぶ鉄人が、その金属の太い腕を組んで、何やら唸っていた。巨大な鉄人は、光電管の眼を光らせながら窓の外に広がる星の海をじっと見つめており、窮屈そうに縮めたの膝の上には、小さな短冊と筆がちょこんと置かれていた。

「宇宙考古学の発展に重要ってのは判るけど、ちんけな小遊星のそこかしこひっくり返しちゃ小さな石っころを集めるなんてえのは、やっぱり、この燕様の性にはあやしねえ。こうやって宇宙空間をすっ飛ばしてる方がよっぽど楽しいぜ。なあ、多力王。」

自らを燕と呼んだ男は、隣の鉄人へと愉快そうに話しかけた。一本の毛も無い頭と顔、つるりとした青白い肌。この燕という男も本当の人間では無い。彼は合成樹脂で造られた人造人なのである。

「うううむ…。」

多力王と呼ばれた鉄人は、そう唸っただけで燕の方を振り向きもしなかった。 燕はそんな事は御構い無しに喋り続けた。

「そう思わ無ぇか?やっぱり俺達神風隊は、地味いな学術調査なんぞよりも、昨日は火星、今日は木星、天王星、明日は未知の大宇宙で、手に汗握る驚異の冒険って奴が似合ってるぜ。もっとも、隊長と博士にゃあ、穴掘り作業も面白くってしょうがないらしいけれどもよ。」

燕は後方の船室につながる扉を振り返った。

「まあ、それはそれとしてだ、なあ多力王。」

燕は又、鉄人へと話しかけた。

「星空や…。星の海…。いや、大銀河…ううむ。」

多力王はぶつぶつと唸り続けるのみで、燕の問いかけに答えようともしなかった。

「おい!多力王。てめえ聞こえねえのか?」

燕の語気が荒くなった。が、多力王はうんうんと唸るだけで、まるで返事を返そうともしない。

「この野郎、とうとう電気聴音器の配線まで錆び付いちまいやがったか?やい!この屑鉄人が。多力王って呼んでんだろう!」

「うううううむ。」

多力王はひと際大きく唸った。

「星影の…、遊星や…、いや、違うな…。」

多力王は独り言を繰り返した。

「ええい!このブリキ細工!空き缶の化け物!藥罐の親玉!屑鉄王!うどの鉄屑!」

まるで反応の無い多力王に業を煮やした燕は、思いつく限りの悪口雑言を並べ始めた。

「ぜんまい仕掛け!鉄っころ!割れ鍋!カラクリおもちゃ!ううん、ううんと唸ってばかりいねえで、返事の一つくらいしてみやがれ、こん畜生!」

「ええい!煩いわ!」

突然、操縦室中に大きな胴間声が響き渡った。余りの声の大きさに、燕は思わず操縦席から転げ落ちそうになった。

「先程から黙って聞いておれば、好き放題な事をぬかしよって!」

「て、てめえが返事しねえからじゃねえか!」

燕が反論する。

「某はお主の様な軽薄なお喋りなぞに付き合っている暇など無いのだ。」

「な、何を!?」

「お主の様な軽薄を絵に書いたようなゴム人形には判るまいな。某の風流な心は…。」

「ふ、風流!?風流って。」

燕が素頓狂な声をあげた。

「そうだ。某は、この茫漠たる大宇宙を眺めながら、ずっと句想をねっておったのだ。俳句は良いぞ。明鏡止水の心境になれる。さすれば……。」

「はっはっはっはっはっはっはっ。」

途端、燕が文字どおり腹を抱えて笑いだした。

「何が可笑しい!」

多力王が不快気な声を発した。

「何が可笑しいって、てめえが俳句だって?そんなもん似合やしねえ。お前ぇは、起重機や木星コングと相撲でも取ってたほうがよっぽどお似合いだぜ」

「何だと!」

「俳句を読む鉄人なんざ浅草界隈の見世物にだってなりゃしねえ。よしな、よしな。大体、俳句だ風流だなんてのは俺らの様な人間様がするもんだ。鉄のお化けがやるもんじゃねえ。」

「き、貴様あ!」

多力王が席からぬうっと立ち上がった。

「何が俺らの様な人間様だ!化学実験の沈殿物の出来損ないが何をぬかすか!」

「い、言いやがったな!この腕っ節しか脳の無え土木機械が!」

燕も立ち上がった。

「面白え!やるんならやってやろうじゃねえか!表へ出ろい!」

「よおし。望むところだ!」

「やれやれ、お前達は、宇宙空間で一体何をやろうというのかな?」

睨み合う二人に、後方から声が飛んだ。

「あっ!隊長。」

多力王と燕が同時に叫んだ。船室へと続く扉が開いており、そこには一人の青年が立っていた。身長六尺の堂々たる体躯。短く刈った黒い髪に赤銅色に宇宙焼けした肌。よく澄んだ涼しい眼は少年の様な輝きに満ちている。彼の名は桜木日出雄。太陽系に比類無き科学者であり、冒険家であった。

「全くすぐに騒ぎを起こしおって。ゆっくりと分析も出来やせん。」

隊長の後ろから老人が姿を現わした。白髪に、これも白い山羊の様な顎髭。道服をさらりと着て、樫の木で出来た杖を付いている様は、まるで古い支那の絵から抜け出た仙人の様である。名は来戸佐衛門。彼も桜木青年に負けず劣らず高名な科学者だ。

この桜木青年と佐衛門博士、そして鉄人多力王と人造人燕。この四人を太陽系に住まう人々は神風隊と呼んでおり、特にその棟梁である桜木青年は神風隊長と慕われていた。彼等四人は月にある新昭和クレイタアにその本拠地を持ち、太陽系に変事が起これば立ち所に出撃し、その危難を救う事を常としていた。彼等の行動は、昔、蒙古の大襲来より神州を救った神風になぞられ、その為に彼等は神風隊長と神風隊と呼ばれているのであった。

しかし、如何に神風隊と雖も、そういつも出撃するべく怪事件がある訳ではない。彼等はその合間を縫って、あらゆる科学実験や探検を行う。実は今も、彼等は、その専用ロケット、旭光艇に乗り、小遊星帯へと古代文明の発掘調査に行った帰途なのである。

「いや、隊長。聞いて下さい。この合成樹脂の腐れ人造人めがよりによってですな。」

「いいや、この潰れかけた屑鉄屋の看板めがですねぇ。」

先に多力王が口を開いたが、すぐに燕が遮る。

「ええい!邪魔をするな、こ奴め!」

「何を!隊長にある事無い事告げ口しようってんだろ!このへっぽこ鉄人。」

「某がそんなに卑怯者だと思うのか!お主こそ自分の悪行がばれるのが恐ろしくて、すぐに口から出任せを。」

「やかましいやい!俺がいつ何時、口から出任せなんぞ言ったい!」

「止めぬか!二人とも!」

隊長の一喝が飛んだ。

「本当に真空の中へ放りだして、その頭を冷やして貰うぞ!」

「ですから隊長。このゴム細工めが。」

「いいや、隊長、ちょいと聞いて下さいよ、この馬鹿力王の野郎がですよ。」

「やれやれ、儂は何処でこの二人の造り方を間違ったのかのう…。」

更に言い合う二人を見て、佐衛門博士がさも困った様に言った。

と、その時である。傍らの画像通信機から突如、単調な信号音が聞こえ始めた。その信号を聞いた途端、神風隊の面々の顔が、さっと引き締まった。

「救難信号だ!」

ロケット船には、万が一の事故や、天空賊に襲われた時等に発する救難信号が幾種か決められている。その為、宇宙空間を航行するロケットは、必ず救難信号の周波数だけは常時開放しておかなければならなかった。今、聞こえてきているのは最大級の非常事態発生時に使われる信号だ。

「信号の位置は!?」

隊長の声と同時に、多力王は通信機に飛びつき操作を開始していた。

「近いですぞ!距離、およそ四百五十天里。八時の方向、下方へ三十二度!」

「よし!判った!全速転進!」

「合点だ!」

隊長の声が響くと同時に、操縦席の燕が操縦桿を倒し、噴射ペダルを踏み込んだ。機動噴射管の吠える様な音と敷島機関の唸りが船内に轟く。

「ううむ。画像や音声による通信では無く只の信号だけという事は、余程、不測の事態が起こったものに相違無い。」

観測士席の佐衛門博士が言った。

「うむ。」

副操縦席に着いた神風隊長が頷いた。

「待っていてくれ、すぐに助けるぞ。」

旭光艇は進路を大きく変更すると、出せる限りの猛速度で、信号の発信地点へと向かった。